Que neste natal possamos reconhecer o valou da humildade, sinceridade, amor e muitos outros requisitos importantes na nossa vida! Um bom natal a nós irmãos!!!

O blog AquilombandoDFE é um espaço destinado a construção de uma ponte que estabeleça um contato direto com seus expectadores, curiosos e afins, aonde vamos literalmente "aquimlombar", trocar informações, expor trabalhos artísticos e culturais e entre outros. Trata-se de um convite a socialização de Negros e Negra do DF e Entorno, e tem como propósito de proporcionar e promover à tod@s um Ponto de Encontro Central de Negros e Negras do DF e Entorno. Sejam Tod@s Bem Vind@s!

quarta-feira, 24 de dezembro de 2014

Você comemora o Natal? Mas, já ouviu falar sobre a Kwanzaa?

Kwanzaa é uma festa, de caráter interreligioso, que dura sete dias, e que é muito comum na comunidade afroamericana e entre negros da diáspora. No Brasil, a celebração ainda é desconhecida e ainda resume-se a um pequeno ciclo de militantes panafricanistas conscientes do papel histórico do povo africano e da necessidade de reconstruir essa memória.

O nome “Kwanzaa” deriva da expressão “matunda ya kwanza”, que significa “primeiros frutos” em swahili, a língua original mais falada entre as centenas que existem na África.

Segundo o site Somos Todos dos Um, a festa dos “primeiros frutos” é típica dos povos ancestrais, a origem do Natal cristão seria uma celebração desse tipo, “a festa da vitória da vida contra a morte, da luz contra as trevas, da colheita farta que garantia a continuidade da tribo contra a ameaça da fome e do extermínio.”

Não é pouca coisa. Na África, os rituais associados à colheita existiram no passado e existem ainda hoje: “Estas celebrações eram comuns nos tempos antigos, mas também existem hoje, cultivadas por imensos grupos sociais, como os zulus, tanto quanto por pequenos agrupamentos, como os matabelos, os thonga e os lovedus, todos do sudeste do continente africano”.

A idéia de criar um feriado “pan-africano” é atribuída a um professor de estudos africanos da Universidade da Califórnia, Maulana Karenga, num tempo difícil, que ficou conhecido como “o movimento pelos direitos civis americanos”, mas que durou mais de uma década, teve ares de guerra civil e virou a sociedade racista dos EUA literalmente de cabeça para baixo.

A Kwanzaa foi celebrada pela primeira vez de 26 de dezembro de 1966 a 1 de janeiro de 1967, Martin Luther King seria assassinado um ano mais tarde e os negros americanos brigavam pelo direito de voto.

Para Makini Olouchi, uma das organizadoras da festividade em Salvador, “Celebrar a Kwanzaa no Brasil, significa viver nossa africanidade numa perspectiva panafricanista. É manter-se conectado com toda ancestralidade africana do mundo e manter aceso o espirito de celebração pelas boas colheitas que tem sido feitas, apesar das adversidades”.

Os sete princípios do Kwanzaa

O Kwanzaa está centrado nos sete princípios, Nguzo Saba, que representa os valores da família, da comunidade e da cultura para os africanos e para os descendentes de africanos. Os princípios foram desenvolvidos pelo fundador do Kwanzaa, Dr. Maulana Karenga, baseados nos ideais das colheitas dos primeiros frutos.

Os princípios da Kwanzaa são:

Umoja : união

Estar unido como família, comunidade e raça;

Kujichagulia : auto-determinação

Responsabilidade em relação a seu próprio futuro;

Ujima: trabalho coletivo e responsabilidade

Construir juntos a comunidade e resolver quaisquer problemas como um grupo;

Ujamaa: economia cooperativa

A construção e os ganhos da comunidade através de suas próprias atividades;

Nia: propósito

O objetivo de trabalho em grupo para construir a comunidade e expandir a cultura africana;

Kuumba: criatividade

Usar novas idéias para criar uma comunidade mais bonita e mais bem-sucedida;

Imani: fé

Honrar os ancestrais, as tradições e os líderes africanos e celebrar os triunfos do passado sobre as adversidades.

Os sete dias do Kwanzaa

No primeiro dia do Kwanzaa, 26 de dezembro, o líder ou ministro convida todos a se juntarem e os cumprimenta com a pergunta oficial: “Habari gani?” (O que está acontecendo?), à qual eles respondem com o nome do primeiro princípio: “umoja”.

O ritual é repetido em cada dia de celebração do Kwanzaa, mas a resposta muda para refletir o princípio associado àquele dia. No segundo dia, por exemplo, a resposta é “Kujichagulia”. Em seguida, a família diz uma prece. Depois, eles recitam um chamado de união, Harambee (Vamos nos Unir).

A libação é então realizada por um dos adultos mais velhos, e uma pessoa (geralmente a mais jovem) acende uma vela do Kinara. O grupo discute o significado do princípio do dia e os participantes podem contar uma história ou cantar uma música relacionada a esse princípio. Os presentes são oferecidos um a cada dia ou podem ser todos trocados no último dia do Kwanzaa.

O banquete do Kwanzaa é no dia 31 de dezembro. Ele não inclui só comida, é também um momento de cantar, orar e celebrar a história e a cultura africana.

O dia 1º de janeiro, o último dia do Kwanzaa, é um momento de reflexão para cada um e para todo o grupo. As pessoas se perguntam: “quem sou eu?” “sou realmente quem digo que sou?” e “sou tudo o que posso ser?” A última vela do Kinara é acesa e então todas as velas são apagadas sinalizando o fim do feriado.

* com informações de HowStuffWorks Brasil e Pele Negra

Veja uma versão bem-humorada da festa na série TODO MUNDO ODEIA O CHRIS:

Assista um trailer do documentário The Black Candle, em inglês. narrado por Maya Angelou sobre a Kwanzaa:

Fonte: CorreioNago.

Alteridade: a difícil arte de reconhecer o diferente

Alguém realmente gosta de se expor ao que lhe é estranho?

por Guilherme Spadini,

Como qualquer outro animal, o ser humano deveria ser programado para evitar o diferente, tido como ameaçador. Sendo bem mais do que apenas um animal, sabemos que é possível escapar a essa tendência e apreciar a curiosidade e o estranhamento. Seres humanos são notórios por inovar, abrir-se a experiências, arriscar. E, mais surpreendentemente ainda, aprendemos a reconhecer no diferente um valor. É a chamada alteridade.

Porém, devagar. Voltemos à questão de que fugir do que é diferente deveria ser um pressuposto básico de um organismo biológico. De fato, as pressões evolutivas que moldaram todos os seres conhecidos resultam, justamente, no desenvolvimento de mecanismos para reconhecer ameaças e escapar delas. Ou, em armas para dominar o campo de batalha. Nosso instinto mais primordial é temer e odiar o que parece diferente.

O ser humano tem uma capacidade cognitiva ímpar. Tanto a razão, quanto as mais nobres emoções (empatia, amor), nos destacam da simplicidade animal. Mas, não acredito que possam anular a realidade física da natureza. Ainda somos programados para reproduzir, reconhecer padrões, ter medo, e lutar desesperadamente, com unhas e dentes, para sobreviver.

Por isso, ninguém ama o diferente. Ninguém ama o que é estranho, desconfortável, difícil de compreender. Ser assim programado, instintivamente atraído pelo diferente, sem se preocupar com o que pode haver de ameaçador, é uma impossibilidade natural. Ou, melhor, é uma das possibilidades que surgiram e surgirão na história evolutiva, apenas para serem precocemente destruídas no processo de seleção natural – portanto, é uma impossibilidade entres as espécies bem adaptadas.

Então, o que estou dizendo? Que é impossível a tolerância? Que a alteridade é um falso valor? Uma quimera, uma ilusão? Muito pelo contrário. Afirmo que é impossível amar o diferente para tentar trazer à tona o verdadeiro sentido da alteridade enquanto um valor.

A possibilidade de amar a humanidade como um todo, de aceitar e respeitar as diferenças culturais e de opinião, de viver em uma sociedade verdadeiramente inclusiva, não pode depender de um questionável amor pelo diferente, mas de um custoso aprendizado sobre o que é, de fato, ser diferente.

Será que cor de pele faz alguém ser diferente? Preferência sexual? Religião? Repito: é impossível amar o diferente. Mas é possível reconhecer o semelhante naquilo que parece diferente apenas na superfície. O amor pela humanidade deve ser direcionado a algo de essencial que nos faz humanos, e não ser limitado por detalhes que são apenas contingenciais. Ninguém é essencialmente uma etnia, uma crença, ou uma afiliação política. Tudo isso são só acasos, coisas que aconteceram de ser. A paixão com que um homem se apega a uma ideia (mesmo que seja diferente da minha), o amor de uma mãe por um filho (mesmo que de uma outra etnia), a tontura inebriante do romance (sejam quais forem os gêneros envolvidos), são características essenciais da humanidade, e são essas que valem a pena serem amadas.

Eu falo em custoso aprendizado porque, infelizmente, é exatamente assim que tem de ser. Estranhar as diferenças não precisa ser ensinado. Herdamos isso do processo evolutivo. Estudos mostrando que crianças respondem mais favoravelmente a rostos pertencentes à mesma etnia apenas confirmam o óbvio.

Vem justamente daí o valor da alteridade. A única forma de aprender a diferenciar o contingente do essencial é estar exposto à toda a fascinante diversidade das expressões humanas. Quando nos expomos a poucas coisas diferentes, corremos um risco maior de confundir uma característica isolada com uma diferença fundamental. É assim que nasce a intolerância. No entanto, quando aceitamos a alteridade como um valor, e passamos a nos esforçar para estar mais e mais em contato com o outro, fica muito mais difícil tomar uma ou outra característica como a fundamental. Aprendemos a reconhecer que todas as diferentes formas pela qual a natureza humana se expressa ainda correspondem, apenas, à nossa própria natureza.

Alteridade não é só estar em contato com o outro, mas reconhecer que nós mesmos, individualmente, fazemos muito pouco sentido sem o outro. À primeira vista, isso parece que nos diminui. Há um valor, também, no indivíduo, e necessitar do outro soa ameaçador para muita gente. Mas, o que transforma a alteridade em mais do que um valor, em uma virtude, é que ela não apenas nos leva a tolerar as diferenças, mas a nos reconhecer nelas. “Somos todos iguais” é um lema bobo, falso, pueril. Mas “há algo de igual em todos nós, inclusive nas diferenças” é verdadeiro e libertador. Não se trata apenas de amar a humanidade, mas de ser tão grande quanto ela. Há poucas experiências tão expansivas e alegres quanto essa.

Fonte: Brasil Post

Após caso de sexting, professora do DF cria projeto e ganha prêmio

Dos 187 alunos do 9º ano, 110 se engajaram na leitura dos livros sobre ‘mulheres inspiradoras’ e, ao final do ano, escreveram a biografia de uma personalidade feminina — famosa ou não

Uma aluna de 13 anos do Centro de Ensino Fundamental 12, em Ceilândia, gostava de enviar vídeos em que ela dançava com poucas roupas. O material logo se espalhava e os colegas a reprovavam, faziam comentários hostis. Mas a garota seguia provocando a turma com novas publicações.

do UOL,

O caso de sexting, que aconteceu no ano passado, chamou a atenção da professora de português Gina Vieira Ponte.

“O que eu percebi é que a menina encontrava nos vídeos uma forma de chamar atenção, de ser vista”, conta.

“Comecei a ver que eles postavam muito conteúdo erótico e que desvalorizava a mulher”, diz a professora. Ela mostrou aos alunos, no começo do ano, fotos de mulheres que estão na mídia e personalidades históricas: “Os alunos só reconheceram as famosas. Aí pude ter uma ideia do exemplo de mulher que eles tinham”.

Mulheres Inspiradoras

Gina elaborou, então, um projeto de valorização da mulher e incentivo à leitura para os alunos do 9º ano. Chamado de “Mulheres Inspiradoras”, ele foi criado no início deste ano e instituído na grade curricular dentro da disciplina Projeto Interdisciplinar.

Após o diagnóstico, seus 187 alunos leram seis livros. Entre as obras estavam “Quarto de Despejo”, da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, “Eu Sou Malala”, da paquistanesa Malala Yousafzai e “Diário de Anne Frank”.

A turma se engajou no projeto interdisciplinar e cerca de 110 alunos leram os livros e chegaram à fase final do projeto, que era criar uma biografia da “mulher inspiradora”. Como? Os estudantes conheceram biografias de mulheres que lutaram por uma causa. Depois, eles discutiram a posição da mulher na sociedade usando a internet para as conversas em grupo. Por fim, produziram seus próprios textos, sobre mulheres notáveis da história ou personagens de suas comunidades.

Mudança de comportamento

Para Gina, a história que mais chamou sua atenção foi a de Luísa*. Introspectiva, a menina de 14 anos costumava ficar isolada dos colegas. A professora já havia tentado, sem sucesso, descobrir qual era o problema dela.

De acordo com Gina, Luisa* se mostrou uma aluna brilhante durante o projeto. Após ler o Diário de Anne Frank, a aluna confidenciou que queria entrevistar a própria mãe, mas não achava que conseguiria.

Gina ajudou na conversa entre as duas. E Luisa* teve a entrevista que queria. “Em um início de semana, ela falou comigo emocionada que havia conseguido entrevistar a mãe. E que havia descoberto que era amada por ela [a mãe]”, relata a professora. Isso causou uma mudança de comportamento na garota. De menina que nunca falava nada, ela acabou recitando um poema para cerca de 120 alunos da escola em uma homenagem à Gina.

Também durante a disciplina nasceu a banda 11D3. A banda criou composições durante o projeto. Os próprios garotos dizem que saber das histórias das mulheres inspiradoras mudaram o jeito deles agirem: “Eu achava que as mulheres não podiam fazer tanto como os homens. Hoje, eu mudei”, diz Yury Gomes, de 15 anos.

Continuidade

No final de novembro, o projeto ganhou o 1º lugar do Prêmio Nacional Educação em Direitos Humanos, dado pelo MEC. O prêmio rendeu ao projeto R$ 15 mil. Gina disse que não sabe ainda como vai ser investido o prêmio. Porém, há o plano de transformar as redações dos alunos em um livro. A professora diz que o livro seria uma forma de documentar o que foi feito durante o ano.

De acordo com a diretoria da escola, o projeto deve continuar em 2015. Como novos alunos estarão no 9º ano, a turma será totalmente diferente. Ou seja, no ano que vem estudantes vão poder ter acesso novamente a histórias de mulheres inspiradoras.

O que é sexting?

Sexting é a prática de enviar mensagens, fotos ou vídeos sexualmente explícitos pelo celular. * “Isso é bem comum hoje”, disse um homem. “Você começa trocando mensagens e, quando vai ver, já está trocando fotos picantes.”

do JW,

Por que as pessoas fazem isso? Para alguns jovens, “ter uma foto da namorada nua no celular é um jeito de mostrar que você é sexualmente ativo”, diz um experiente promotor de justiça citado no jornal The New York Times. “É como se fosse um troféu.” Certa jovem chegou a dizer que é uma forma de “sexo seguro”. Afinal, disse ela, “não tem como ficar grávida nem pegar uma doença sexualmente transmissível”.

Além disso, muitos adolescentes praticam sexting para:

Flertar com alguém de quem eles gostam.

Retribuir o “favor” a alguém que já lhe enviou uma foto sexualmente explícita.

Quais são as consequências do sexting?

Depois de mandar uma foto pelo celular, você não tem mais controle sobre como ela poderá ser usada ou sobre como afetará sua reputação. “Nunca foi tão fácil enviar ou armazenar provas de mau comportamento para que outros possam ver”, disse Amanda Lenhart, especialista em pesquisa e autora de um relatório do Pew Research Center sobre sexting.

Em alguns casos

Jovens enviam fotos sexualmente explícitas para vários amigos com o objetivo de diverti-los.

Rapazes que levaram um fora espalham fotos da ex-namorada nua para se vingar dela.

VOCÊ SABIA? Em muitos casos, enviar fotos de nudez tem sido considerado abuso de crianças ou distribuição de pornografia infantil. Alguns menores de idade que praticaram sexting têm sido processados por abuso sexual.

Fonte: Geledés

Denúncias de racismo explodem, mas sanções são raras no esporte

Em sete casos, apenas um torcedor foi indiciado por injúria racial. Esse é o balanço feito por atletas vítimas de racismo e especialistas

Os jogadores negros estão mais confiantes para denunciar casos de discriminação racial no Brasil. Por outro lado, as federações estaduais e a justiça desportiva continuam tratando o tema como uma questão secundária. Com isso, as punições são exceções. Essa postura se reflete na esfera criminal. Em sete casos, apenas um torcedor foi indiciado por injúria racial. Esse é o balanço feito por atletas vítimas de racismo e especialistas.

Apesar do trauma, Aranha está satisfeito. “Os torcedores disseram que fizeram aquilo por causa da paixão pelo clube. Então é justo que a punição tenha relação com essa paixão”, afirmou o goleiro do Santos, em entrevista exclusiva. “Aquilo” aconteceu no jogo entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil, em 28 de agosto, em Porto Alegre. Torcedores xingaram o goleiro de “macaco”. O Grêmio acabou eliminado da competição pelo STJD. Acontece que o racismo é crime.

Os torcedores e Patricia Moreira, Eder Braga, Fernando Ascal e Ricardo Rychter poderiam pegar de um a três anos de prisão. Poderiam. Mas aceitaram a proposta do juiz Marco Aurélio Xavier, de Porto Alegre, e o processo foi suspenso. Terão que se apresentar a uma delegacia a ser determinada, uma hora antes de cada jogo oficial do Grêmio, em Porto Alegre, durante 10 meses.

O caso de Aranha foi em agosto. Cinco meses antes, em março, o árbitro Márcio Chagas da Silva ouviu “volta pra selva”, entre outros xingamentos, no jogo Esportivo x Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho. Na saída do estádio, encontrou as portas do seu carro amassadas e bananas no capô. O Esportivo acabou rebaixado não pelo caso, mas pela escalão irregular de um jogador.

O inquérito policial foi concluído sem indiciamentos em julho, no dia de Brasil x Colômbia. A delegada Maria Isabel Zerman ouviu mais de 20 pessoas sem identificar suspeitos. O Ministério Público que solicitou novas diligências. “Muitos negros afirmam que têm mais coragem depois do que eu fiz", disse Márcio, hoje comentarista de tevê.

Arouca tem outro ponto de vista e não quer mais falar sobre esse assunto. Viveu situação semelhante no jogo contra o Mogi Mirim pelo Campeonato Paulista quando foi chamado de macaco. O fato foi visto pelos repórteres e policiais à beira do gramado, mas nada aconteceu. O Mogi foi punido em R$ 50 mil. “Se a autoridade age dessa forma, imagine o cidadão comum”, confidenciou o atleta às pessoas mais próximas.

Arannha foi vítima de racismo dentro de campo em 2014

(Foto: Jefferson Guarez/Futura Press)

Na opinião do cientista social Marcel Tognini, Arouca tocou no ponto central da questão. “Os crimes de racismo são desqualificados pelos tribunais com penas menores, como serviços comunitários. É um retrocesso”.

Esse cenário ilustra um caso de Santa Catarina. O zagueiro Antonio Carlos, do Avaí, foi punido por cinco jogos por ter xingado o atacante Franci, então no Boa. De novo, “macaco”. O inquérito criminal travou. O jogador ainda não foi ouvido porque o escrivão saiu em férias e, em seguida, o delegado também. O inquérito está no 2.º Distrito Policial de Florianópolis e deverá ser concluído em janeiro.

Naturalmente, em todos os casos os acusados tiveram oportunidade de se defender. Antonio Carlos, por exemplo, afirmou que disse “malaco”. Os dirigentes do Esportivo afirmaram que o árbitro Márcio Chagas da Silva havia colocado as bananas em seu carro de propósito. Patrícia Teixeira disse que não era racista e que já namorara um negro.

Esse também foi o argumento do caminhoneiro e torcedor do Mamoré Marcelo Carlos Fernandes, o único indiciado por injúria racial em todos os casos no Brasil em 2014. Ele nega que tenha ofendido o jogador Francisco Assis, do Uberlândia, no Campeonato Mineiro, em Patos de Minas. Seu principal argumento foi a noiva negra.

PROPOSTAS - A principal sugestão das vítimas é aproveitar a tecnologia das novas arenas para identificar eventuais agressores. Vale o mesmo para a venda de ingressos pela internet. Hoje, é fácil saber quem está no estádio. A maioria discorda da punição aos clubes e reforça que o castigo individual é fundamental. Por fim, pedem que o policiamento não faça vistas grossas.

Nesse contexto, Tognini também critica as campanhas institucionais. No dia 16 de abril, a CBF estampou faixas com o slogan “Somos todos iguais”, em preto e branco, nas partidas do Brasileirão. “Essas campanhas não levam a nada. Já eram feitas há três Copas atrás”, afirma. “Praticamente não existem dirigentes negros nas confederações”, argumentou.

Fonte: diariodolitoral.

terça-feira, 23 de dezembro de 2014

Maria Perifa - Feminismo Periférico e Negro

"Quem são essas Maria's?

Somos a Dona Maria que acorda as 5 da matina e pega o buzão lotado pra trabalhar durante o dia;

Somos aquelas que depois de 8 horas de trabalho diárias ainda enfrentam mais 4 horas dentro de um transporte público que nos humilha e nos oprime como cidadã, como mulher;

Somos a irmã mais velha que enquanto a mãe e o pai saem pro “ganha pão” diário, cuida dos irmãos mais novos;

Somos as chefes de família deixam as suas crianças aos cuidados de outras Marias pra garantir o sustento de suas crias;

Somos aquelas que as roupas novas de fim de ano são as roupas que os filhos das patroas já enjoaram;

Somos a negra que em pleno o século XXI passa por discriminação racial, pra nós isto é imoral;

Somos as nordestinas que viemos à Brasília almejando qualidade de vida;

Fomos jogadas as margens, e demos origem a Ceilândia, essa grande cidade;

Somos vítimas do Patriarcado, violentadas diariamente pelo machismo ultrapassado;

Somos mulheres em busca de respeito e igualdade, queremos reconhecimento dentro da nossa comunidade;

Somos aquelas que morrem violentadas quando estamos a caminho do trabalho às 5 da manhã (Kelly. Presente!);;

Somos a Maria que deseja não mais ser violentada e estuprada pelos próprios manos de nossa quebrada;

Somos aquelas que devido a exclusão socioeconômica, fomos condicionadas a traficar pra alimentar a nossa família;

Somos irmãs, mães, vizinhas daquele pretinho que foi assassinado antes mesmo de chegar aos 18...somos filhas, esposas de pais e maridos assassinados ou engolidos pelo vício;

Somos a Maria que está trancada num sistema prisional que não nos garante direito social;

Somos aquelas que acordam de madrugada pra enfrentar uma fila no posto de saúde pra marcar uma consulta pra daqui 6 meses;

Somos a vó, a mãe, a tia, a filha que não teve acesso a educação de qualidade devido a falta de compromisso daqueles que dizem que nos representam;

Somos aquelas que vivem três ou mais jornadas pra conseguir pagar o mínimo da mensalidade da faculdade ou do curso técnico. Isso quando conseguimos chegar lá;

Somos aquelas que além de sofrermos pelo fato de sermos mulheres, carregamos também a opressão em ser da periferia. Que tem que sobreviver com uma saúde precária, escola precária, transporte precário, moradia precária. Vida precária...sonhos precários;

Somos filhas de mulheres guerreiras, em sua maioria nordestinas, que trabalharam e trabalham nas casas da burguesia branca para nos garantir uma vida digna;

Somos as trabalhadoras domésticas que após várias lutas conquistamos os nossos direitos trabalhistas;

Somos a Maria que ao beijar outra Maria nos deparamos com olhares discriminatórios;

Somos aquelas que ainda temos nossos espaços limitados e enfrentamos preconceitos, repressão por cantar rap, andar de skate, jogar futebol e exercer qualquer atividade cultural ou esportiva que foi designado ao universo masculino;

Somos filhas, esposas, mães, irmãs, primas, comadres, vizinhas. Somos Maioria. Somos minoria. Pobres , pretas, brancas, periféricas.

Nascemos da necessidade de se construir uma identidade, que através desse ambiente social repressor, se deturpa e se perde.

E lutamos contra a opressão de classe, por igualdade racial e de gênero dentro da periferia.

Nascemos dentro de um dos poucos espaços culturais da Ceilândia. Unidas pelas mesmas histórias e vivências e pela vontade de nos fortalecer e fortalecer as mulheres da nossa quebrada.

Somos o Coletivo Maria Perifa!"

Vídeo realizado para o trabalho final da disciplina Pensamento Negro Contemporâneo da Universidade de Brasília. O filme conta a história de um coletivo de mulheres da periferia do Distrito Federal, Ceilândia. Assista:

Fonte: Raylane Souza

Negros representam 56,2% da população do DF, diz pesquisa

Foto: Divulgação.

Eles são maioria na Estrutural, Fercal e São Sebastião, aponta Codeplan.

Base do levantamento é o ano de 2010; Lago Sul tem menor proporção.

Do G1/DF,

Uma pesquisa feita pela Companhia de Planejamento apontou que mais da metade da população do Distrito Federal é negra – 56,2%. A base do levantamento é o ano de 2010.

As regiões administrativas com maior contingente populacional de negros são Estrutural, Fercal e São Sebastião. De acordo com a própria companhia, esses locais são conhecidos pela violência e condições de moradia precária. Já a menor proporção está na área de maior poder aquisitivo: Lago Sul.

Outro dado levantado pelo estudo destaca a desigualdade social: nas favelas, 70% dos moradores são negros. O índice chega a 83% na Vila Rabelo, em Sobradinho II.

Salários

Pesquisa do Dieese mostra que a renda média por hora de um trabalhador negro é de R$ 11,37, o equivalente a 64,7% do salário médio por hora de um trabalhador não negro, que é de R$ 17,46. Os dados foram divulgados em 20 de novembro, dia da Consciência Negra.

De acordo com o levantamento, realizado com base em dados de 2013, os negros estão em ocupações mais precárias, com jornadas de trabalho maior e sem proteção social. Eles também são os que mais sofrem com desemprego.

Fonte: G1

Sobre as eleições para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA

Por Douglas Belchior,

As crianças sempre sofrem mais com as desigualdades em todos os níveis. Se sonhamos com um mundo diferente, com uma sociedade menos desigual e violenta, mais solidária e justa, precisamos olhar e cuidar mais e melhor de nossas crianças. Especialmente aquelas filhas e filhos dos setores historicamente oprimidos em nossa sociedade.

Como fruto dessa preocupação, os setores populares conquistaram, no âmbito da Constituição Federal de 1988, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, órgão colegiado permanente de caráter deliberativo e composição paritária, previsto no artigo 88 da lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Integra a estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR).

Há tempos era necessária uma renovação na composição deste espaço de representação. Graças à articulação de setores sociais e populares em torno da Frente Ampla, um novo momento será inaguradado a partir de 2015.

Leia abaixo a íntegra da NOTA PÚBLICA, sobre os resultados das eleições para composição do CONANDA 2015/2016:

NOTA PÚBLICA SOBRE ELEIÇÃO DO CONANDA

Por Frente Ampla,

No último dia 16 de dezembro de 2014, ocorreu em Brasília a eleição para preenchimento das vagas da sociedade civil no CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, órgão público formulador e controlador de políticas de direitos humanos para crianças e adolescentes no Brasil.

Neste cenário se colocou a Frente Ampla pelos Direitos das Crianças e Adolescentes no Brasil, espaço de articulação e mobilização de bases populares, fruto de uma articulação de organizações críticas ao status quo dos espaços de representação e participação social, para a formulação de uma Agenda pela cidadania infanto-juvenil de nível nacional.

No dia 15, anterior a assembléia de votação, a Frente Ampla promoveu um encontro inédito com movimentos, entidades e organizações com compromisso de consolidar esta nova instância de atuação política na área da infância e juventude, cujo eixo de atuação é a participação popular, para além das representações institucionais.

Neste encontro referendou-se a Carta de Princípios, e as diversas representações fizeram reflexões, análises de conjuntura e da trajetória do CONANDA.

Momento contínuo formulou-se uma estratégia de participação popular para este importante espaço da democracia participativa no Brasil, os Conselhos de Direitos.

Este processo eleitoral, que obteve a marca histórica de 138 entidades requerendo inscrição para participar, deve-se ao esforço da Frente Ampla pelos Direitos das Crianças e Adolescentes no Brasil que, num amplo processo de mobilização popular, trouxe representações do movimento negro, crianças e adolescentes deficientes, ciganos, centros de defesa, movimentos sociais para o processo de disputa.

Deste universo de solicitações de participação, a Comissão Eleitoral, apoiada pela maioria dos conselheiros não governamentais vinculados à grupos religiosos freou a participação de 60 organizações, deixando de fora entidades históricas de luta pelos direitos humanos no Brasil.

Em razão disso, várias negociações foram abertas, com reconhecimento de que ilegalidades foram praticadas no processo de exclusão das entidades.

Como não houve um entendimento por parte a Mesa Diretora do CONANDA, sobre a necessidade de adiamento do processo para se refazer as inscrições das entidades, a Frente Ampla pelos Direitos das Crianças e Adolescentes pelos Direitos das Crianças e Adolescentes recorreu à via judicial e ingressou com mandados de segurança apontando as ilegalidades e arbitrariedades praticadas em Assembléia Extraordinária do CONANDA, realizada no dia 08/12.

Este foi o contexto enfrentado e superado pela força da articulação das bases populares dos direitos das crianças e adolescentes de nível nacional, ora denominado Frente Ampla pelos Direitos das Crianças e Adolescentes no Brasil.

Em protesto, num gesto de solidariedade às entidades que tiveram seus pedidos negados, a Frente Ampla pelos Direitos das Crianças e Adolescentes no Brasil preparou um “grito dos excluídos”.

No dia da eleição, no espaço de 3 minutos destinado para apresentação de cada Organização candidata, o representante apresentava seu histórico institucional, fazia uma avaliação de todo o processo e, ao final, lembrava o nome de uma entidade excluída. Ato contínuo, todos da Frente Ampla pelos Direitos das Crianças e Adolescentes no Brasil, gritavam “presente!”

Referido fato traduzia o momento histórico que o Brasil está vivendo na agenda social dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, aonde se reclama maior e melhor participação social e popular nos espaços dos conselhos de direitos. A vitória política estava consolidada e a eleitoral se encaminhou.

A Frente Ampla pelos Direitos das Crianças e Adolescentes no Brasil conseguiu eleger: Eixo I – Redes e Movimentos: Federação Nacional de Síndrome de Down; Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua (MNMMR); Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH). No Eixo II – Diversidade: UNEAFRO e Associação Internacional Mylê Sara Kalí. No Eixo III – Entidades: Aldeias Infantis SOS Brasil e ANCED.

Em oposição ao nosso movimento, o grupo formado por entidades religiosas e relacionadas ao comércio, conseguiram eleger: Eixo II – CECUP e Associação Lifewords do Brasil. No Eixo III – Associação Brasileira de Educação e Cultura/ ABEC (Maristas), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil/ CNBB, Inspetoria São João Bosco/ Salesianos, Central única dos Trabalhadores, Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, Federação Brasileira das Associações Cristãs de Moços.

O resultado que se vê, a partir das entidades eleitas, demonstra a vitória de um novo tempo de participação popular que pode ser traduzida na palavra mudança e ainda uma forte demanda de renovação a partir do enfoque da diversidade.

Ficou comprovado nesta eleição que as entidades religiosas vencedoras e que seguiram com seus mandatos que já duram décadas, fizeram uso de mecanismos meramente eleitorais como a colocação de vários votantes ligados a mesma organização, por exemplo, o CECUP como representante do Movimento Negro e a Fundação Fé e Alegria como Movimento Social, ambas reconhecidamente não legitimas de participação em seus eixos.

Ponto culminante neste processo foi a escolha e definição do voto, utilizados por este grupo que votou em entidades sem histórico de militância em Direitos Humanos. Posição que causou estranhamento do coletivo de movimentos e instituições da Frente Ampla ao ficar evidente alianças de organizações históricas, a exemplo da representação da CUT que se aliou a outras de interesses tipicamente mercantis e de cunho doutrinário ultraconservador, contrariando os princípios históricos da Central Única dos Trabalhadores, que sempre esteve ao lado dos processos de transformação na sociedade.

Ocorre que este iluminismo que se instalou na Agenda dos Direitos das Crianças no Brasil, no enfrentamento de um sistema histórico de representações conservadoras e de cunho religiosos, mantidas por grandes entidades ligadas ao campo da Igreja Católica e de entidades voltadas ao campo da Educação privada, é apenas o começo.

Este resultado alcançado só foi possível quando se consolidou um pacto no qual o objetivo central foi a mudança, um novo tempo de direitos e participação popular, encarnados, por exemplo, na postura de entidades como o IDDH e CFESS que recuaram em suas candidaturas em nome do projeto político de ampla participação.

Além das outras Organizações que compuseram esta Frente no dia da eleição: Instituto Alana, Fundação Abrinq, Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e Juventude/ABMP, Associação de Magistrados/ AMB, Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente/ AMENCAR, Associação Nacional Criança Não é de Rua, Conselho Nacional da OAB, Conselho Federal de Psicologia, NECA, Movimento de Adolescentes e Crianças – MAC, Força Sindical, Avante Educação e Mobilização Social.

Somos sabedores e conscientes da enorme responsabilidade que contraímos com este fato histórico. Entendemos e acreditamos que é preciso comemorar este avanço com o olhar atento e forte nos próximos desafios que este cenário aponta.

A formulação de uma política pública de direitos humanos de crianças e adolescentes, livres e democráticos; plural e diversa; popular e de respeito às opiniões, colocando a cidadania de crianças e adolescente como resultado da história e necessária percepção das ribeirinhas, quilombolas, gays, lésbicas, travestis, ambientalistas, ciganos, índios, meninos e meninas de rua, entre outros é o nosso desafio.

Neste cenário, situamos também a reforma política do Estado, entendendo os conselhos de direitos como elemento chave de participação popular.

E assim se fez a história, sem vencidos e vencedores, apenas a história, pois a Frente é Ampla, e é do povo!

Fonte: Negrobelchior

Ditadura matou ao menos 8,3 mil indígenas; na democracia, PEC 215 ameaça demarcação de terras

Yonomamis foram um dos povos que sofre com a violência dos militares e agentes da repressão

Cmacauley/ Wikipedia

Número de índios mortos no regime militar pode ser ainda maior

O relatório da Comissão Nacional da Verdade, que apurou os crimes cometidos contra os direitos humanos na ditadura militar, aponta que os indigenas foram os mais prejudicados, perseguidos e violentados durante o regime.

Segundo o capítulo " Violações de direitos humanos dos povos indígenas", estimativa é que 8.350 indígenas morreram durante o a ditadura em decorrência de massacres, prisões, torturas, maus tratos, conflitos por terra, remoções e contágio por doenças.

Porém, o número pode ser ainda maior, devido às dificuldades de investigar os casos. Ao contrário dos 434 civis mortos pela ditadura, os indígenas mortos não tiveram investigação pessoal para a causa de seus assassinatos.

As etnias com maior número de mortos foram: 3.500, Cinta-Larga (RO); 2.650 Waimiri-Atroari (AM); 1.180 Tapayuna (MT); 354 Yanomami (AM/RR); 192 Xetá (PR); 176 Panará (MT); 118 Parakanã (PA); 85 Xavante de Marãiwatsédé (MT); 72 Araweté (PA); e 14 Arara (PA).

PEC 215

Nos dias 16 e 17 de dezembro, diversas lideranças indígenas e representantes de movimentos sociais foram impedidos de entrar na Câmara Federal para acompanhar a sessão que poderia aprovar a PEC 215. 6 pessoas chegaram a ser presas.

A PEC 215 é um Projeto de Emenda à Constituição que objetiva transferir do Poder Executivo para o Congresso Nacional a atribuiçãode oficializar Terras Indígenas, Unidades de Conservação e territórios quilombolas.

Retirando o poder de órgãos como a Funai, Fundação Cultural Palmares e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O movimento indígena entende que a força de parlamentares ligados ao agronegócio pode ameaçar o processo de demarcação das terras indigenas, que sofrem assédio de fazendeiros e extrativistas.

Assista:

Fonte: Amazônia Real, catracalivre

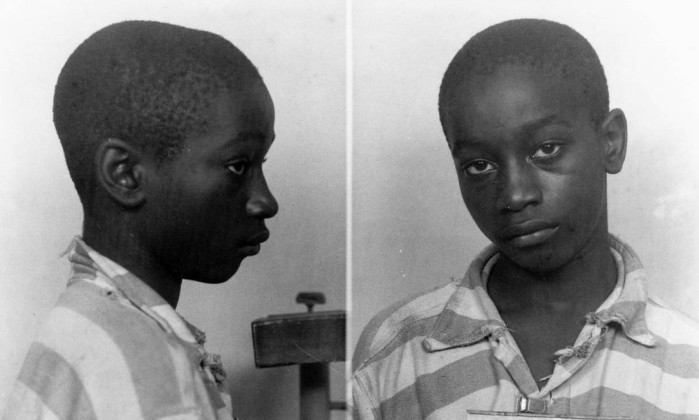

Condenação de adolescente negro de 14 anos é derrubada 70 anos após sua execução nos EUA

Júri levou dez minutos para decidir pela pena de morte

Do: O Globo,

WASHINGTON — Foram necessários apenas dez minutos para um júri branco da Carolina do Sul condenar George Stinney Jr., um adolescente negro de 14 anos, à morte pelo assassinato de duas meninas brancas. E 70 anos para uma juíza derrubar sua condenação, décadas após a execução do mais jovem preso do século passado nos EUA.

A juíza Carmen T. Mullen classificou o julgamento expresso ocorrido em 1944 como “uma grande injustiça”. Ela não disse que a sentença pela morte das meninas brancas estava errada, mas apontou falhas no processo. Mullen considerou que Stinney não teve seus direitos assegurados na formação do júri, totalmente integrado por pessoas brancas; que o advogado apontado pelo Estado “fez pouco ou nada” para defendê-lo; e que sua confissão pode ter sido coagida, devido à sua posição, como um jovem negro de 14 anos interrogado por policiais brancos em uma cidade segregada.

Em março de 1944, policiais entraram em uma casa de Alcolu em busca de George Stinney Jr. Os pais não estavam e a irmã se escondeu no quintal enquanto eles levavam o adolescente e o irmão mais velho, Johnnie, algemados.

Betty June Binnicker, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 8, haviam sido encontradas espancadas e mortas com um pedaço de trilho de trem, e Stinney e a irmã tinham sido as últimas pessoas vistas com as vítimas ainda vivas. O irmão mais velho foi solto pela polícia, e as atenções se concentraram em Stinney.

— Procuravam alguém para culpar. E meu irmão foi usado como bode expiatório — contou Amie Ruffner à TV americana.

Aime Ruffner no tribunal: irmã de George Stinney, mais jovem preso a ser executado nos EUA, aos 14 anos - RANDALL HILL / REUTERS

Aime Ruffner no tribunal: irmã de George Stinney, mais jovem preso a ser executado nos EUA, aos 14 anos - RANDALL HILL / REUTERS

O adolescente foi interrogado sem a presença dos pais ou de um advogado. Segundo a polícia, ele confessou as mortes de Betty June e de Mary Emma alegando que desejava ter relações sexuais com a mais velha.

Levado a julgamento, a sessão durou duas horas. Ao final de dez minutos veio a deliberação: Stinney foi condenado em 24 de abril de 1944 a morrer na cadeira elétrica. Seu advogado decidiu não apelar. Em 16 de junho do mesmo ano, foi executado. Companheiros de cela dizem que ele sempre negou o crime.

O caso atormentou advogados de direitos civis por décadas, que apontavam falta de provas e falhas no processo. A família sempre afirmou sua inocência e que seu álibi nunca foi levado em conta: a própria irmã, hoje com 77 anos.

Em uma audiência em janeiro, a família pediu um novo processo. Esta semana, a juíza ouviu os depoimentos dos irmãos, uma testemunha que participou das buscas aos corpos e especialistas que apontaram falhas no interrogatório. Um psiquiatra forense infantil afirmou que a confissão de Stinney não poderia ter sido levada em conta.

Jornais da época dizem que o menino era pequeno demais para a cadeira elétrica e que teve que se sentar sobre livros.

A família diz que não deseja o perdão.

— Há uma diferença. O perdão é dado por algo feito — disse Norma Robinson, sobrinha de George Stinney.

Em vez disso, eles querem um coram nobis, que significa que um erro foi cometido.

Fonte: Geledés

segunda-feira, 22 de dezembro de 2014

Desconstruir o racismo e forjar a utopia revolucionária negra

Para pensar, refletir debater e agir!

Esse texto é um esforço de Jaime e meu, de 2011, como uma contribuição ao pensamento da luta negra brasileira enquanto ação antissistêmica.

Penso que continua atual!

Bora debater? Deixe suas reflexões nos comentários e seguimos!

No Ano Internacional dos Afrodescendentes, há pouco para ser comemorado sobre a situação de negros e negras no Brasil, a maior nação afrodescendente fora do continente africano. Se houve progresso nos indicadores sociais do país, a precariedade das condições de vida de negros e negras segue sendo o principal empecilho para que o Brasil passe a fazer parte do seleto grupo de nações com alto índice de desenvolvimento humano. Se dividíssemos o país pela linha da cor e acesso às oportunidades, teríamos entre nós “dois Brasis” distintos: uma Noruega e um Congo. Isso equivale a dizer que, passados 123 anos da abolição da escravidão, a população negra continua sendo uma dor de cabeça para as elites do país. O que fazer com essa massa de gente feia, pobre e perversa que enche as favelas, polui a paisagem urbana e coloca em risco “nossa” segurança e nosso patrimônio? Ainda assim, há uma teimosia negra que torna relevante outra questão: como foi possível que, apesar dos projetos raciais de embranquecimento e de extermínio da população negra, esse grupo chegue ao século XXI como a maioria do povo brasileiro? Como resolver o ‘problema’ cultural, religioso, econômico e político, representado pela presença negra no país que se quer “civilizado” e moderno? Quais os principais desafios colocados ao movimento negro e à esquerda, levando em conta os aspectos conjunturais da política brasileira?

Nem direitos, nem humanos: o que fazer com os feios, sujos e malvados?

A resposta para esta pergunta pode ser encontrada nas políticas de segurança pública que elegem o corpo negro como o depositário absoluto do mal. Ainda está para ser feita a conta de quantos negros e negras morreram (e vão morrer) nos programas de sanitarizacão urbana empreendidos pelos governos federal, estaduais e municipais no bojo da preparação para os mega eventos esportivos. A importação de tecnologia israelense para a ‘pacificação’ das geografias urbanas do país dá uma dimensão do que vem por aí. Massacres, prisões em massa, demolições de favelas, desaparecimentos. Ainda assim, o espetáculo da morte negra ao vivo, pelas câmeras do jornalismo criminoso não comove nem suscita reações da chamada ‘sociedade civil’.

Entre os inúmeros exemplos, o leitor poderia fazer um paralelo entre as reações que se seguiram a morte do menino João Hélio Fernandes Vieites, arrastado por bandidos em um carro no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2007 e a banalizada morte de crianças negras como a do menino Juan Moraes, de 11 anos, em junho de 2011, por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na Favela Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Qual o valor da vida negra em uma sociedade que se diz antirracista mas insiste em produzir padrões de vulnerabilidade à morte delineados por raça e classe social? Se levarmos em conta que entre nós permanece atualizada a máxima ‘direitos humanos para quem é humano’, fica fácil entender que a morte de negras e negros não suscita comoção porque este grupo social não tem sido visto nem pela lógica dos direitos nem pela lógica do humano; em outras palavras, é um grupo que carrega um ‘defeito de cor’ que lhe anula a possibilidade de um reconhecimento pleno e pertencimento à categoria do humano.

Temos insistido que é impossível entender a ‘necro-política’[3] racial brasileira sem levar em conta o lugar do corpo negro no projeto da nação verde-amarela. Se por um lado o corpo negro é consumido na figura da mulata tipo exportação, do homem negro hiper-sexual, do carnaval, do futebol, da favela e do candomblé como espaços do turismo exótico, por outro ele alimenta a imaginação racista branca como sinônimo do ‘mal’: criminoso, perverso, dependente do bolsa-família, favelado, fanqueiro, promíscuo. Haveríamos de nos perguntar então como é possível uma sociedade não racista, como nos quer fazer crer a grande mídia brasileira – capitaneada pela Rede Globo e pela Revista Veja e providencialmente coordenadas por uma intelectualidade treinada a partir das lições de Ali Kamel, Demétrio Magnoli e sua turma – conviver com tamanho paradoxo: ao mesmo tempo em que é impossível saber quem é negro e quem é branco no Brasil, negros são as principais vítimas da violência homicida, a maioria dos que apodrecem nas prisões, os alvos prediletos do terror policial e a maioria entre os empobrecidos e analfabetos. Em outras palavras, se os cínicos insistem em negar a existência do racismo no país, com um pouco de sensibilidade politica não nos parece ser difícil localizar onde estão os negros na hierarquia social brasileira. Os encontros mortais dos negros com o aparato policial, por si só deixa nu o argumento de que é impossível saber quem é negro e quem não é no país da democracia racial. A incrível capacidade da polícia em identificar o corpo negro nas invasões de favelas e a insidiosa disparidade nos números de homicídios entre a população jovem de ambas as raças, requer no mínimo que o discurso que nega a existência do racismo se sofistique.

Racismo em números

Todos os indicadores sociais apontam para um padrão consistente de vulnerabilidade social de negras e negros, seja no mercado de trabalho, no acesso à educação formal, no acesso à moradia urbana, à terra ou à justiça. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego é de 10 entre negros e 8% entre os brancos. O Relatório Global sobre a Igualdade no Trabalho, de 2011, aponta que embora seja 45,5% da população ativa, a participação de negros na população desempregada total é de 50,5%. Outro importante indicador, o perfil das 500 maiores empresas do país, traçado pelo Instituto Ethos, mostra que quanto maior o nível hierárquico, menor a probabilidade de negros no quadro de direção. Em 2010, negros representavam 5% dos executivos e 13% dos gerentes das 500 maiores empresas. A mulher negra segue sendo, para usar a expressão de Sueli Carneiro, “a última da fila depois de ninguém”. Elas simplesmente não existem, representam apenas 0,5% dos cargos de chefia ou gerência[4]. No geral, as mulheres negras ganham em média 70% menos do que ganha o homem branco e a metade do que ganha o homem negro. Para a pergunta “qual o lugar da mulher negra na força de trabalho?”, a resposta é relativamente simples: o mesmo lugar que ocupava em 1888 quando da abolição da escravidão, ou seja, na cozinha.

No que diz respeito ao acesso à educação formal, embora tenha havido uma expansão universal do ensino básico e médio, de acordo com o IBGE os negros representam 70% dos cerca de 14 milhões de analfabetos do país. No ensino superior não é diferente: em 2007, entre a população branca com mais de 16 anos, 5,6% frequentavam o ensino superior, enquanto entre os negros esse percentual era 2,8%. As universidades públicas brasileiras têm feito pouco para mudar este abismo; apesar das políticas afirmativas, entre 1997 e 2007 o ingresso de negros com mais de 16 anos aumentou apenas 1,8% (de 1 para os atuais 2,8%). O aumento na matrícula de jovens negros no ensino superior deveria não ofuscar um aspecto importante aqui: as iniciativas negras autônomas, como os pré-vestibulares comunitários, que tem preparado jovens para o seleto vestibular. À revelia da comunidade acadêmica, tais organizações têm pressionado o governo e os gestores universitários a adotarem políticas de inclusão e começam, ainda que lentamente, mudar a configuração monocromática das universidades públicas.

Ainda assim, e apesar da luta, um menino pobre, negro, morador do Capão Redondo, na periferia de São Paulo, ou na favela da Maré, no Rio de Janeiro tem pouquíssimas chances de entrar na USP ou na UFRJ, as universidades-símbolo da exclusão educacional no país. Ambas insistem em protelar o debate sobre as ações afirmativas e seguem imbatíveis, ferindo o princípio republicano da igualdade de oportunidades e de direitos que supostamente defendem.

O acesso à terra continua sendo uma prerrogativa dos senhores brancos. A chamada ‘bancada ruralista’ no Congresso Nacional, representada por figuras como Ronaldo Caiado e Kátia Abreu é o principal, embora não o único, entrave ao processo de afirmação dos direitos das comunidades quilombolas. No lado oposto da trincheira estão populações tradicionais organizadas através da Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas. O acesso à terra urbana também continua inalterável. A oferta de crédito imobiliário, uma política dos governos Lula/Dilma, desvirtuou a questão transformando o solo urbano em mais uma fronteira para a contenção emergencial da crise financeira. São as construtoras, e a emergente classe média branca, as principais beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, a população negra segue vivendo majoritariamente em áreas urbanas desprovidas de infraestrutura básica. De acordo com a ONU-HABITAT, o Brasil possui 28.9% da sua população urbana vivendo em favelas[5].

Com os mega-eventos esportivos surgem no país agora uma nova categoria de vítimas: os ‘refugiados internos’. São os moradores expulsos do entorno de áreas nobres das cidades-sede da copa do mundo de 2014 e das olimpíadas de 2016. São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, se tornaram lugares comuns de incêndios inexplicáveis de favelas localizadas em pontos estratégicos da cidade. Assim como as políticas de ‘pacificação’ das “geografias problemas”, os incêndios aparecem como uma ótima oportunidade para ‘resolver’ a questão política inadiável: abrir a cidade para a circulação de mercadorias e de capital.

O Genocídio da Juventude Negra

Talvez a morte prematura da juventude negra seja a face mais visível e mais cruel do racismo Brasil. Qual seria a reação se os papéis se invertessem e a vitimização de jovens brancos entre 15 e 24 anos fosse três vezes maior do que entre jovens negros vivendo sob a mesma bandeira nacional? Jovens negros são as principais vítimas não apenas das politicas oficiais de extermínio, como também da violência homicida em geral. Nos últimos dez anos o pais registrou 522 mil homicídios, o que equivale a cinco guerras no Iraque. O Mapa da Violência 2011, uma publicação conjunta da Unesco e do Ministério da Justiça, identificou um padrão persistente de vítimas: jovens, moradores de áreas urbanas precárias e negros. Se o quadro já é assustador com o país ocupando a sexta posição mundial no ranking de homicídios entre jovens, não seria exagero afirmar que nenhuma outra nação fora do continente africano assassina tantos negros. Em alguns estados brasileiros, o padrão de vitimização de jovens negros chega a quase 2000% em relação aos jovens brancos na mesma faixa etária, como mostram os exemplos da Paraíba (1.971,2%), Alagoas (1.304,0%) e Bahia (798,5%), os estados líderes no assassinato de jovens negros[6].

Os dados do Ministério da Justiça revelam que, em 2002, em cada grupo de 100 mil negros, 30 foram assassinados. Esse número saltou para 33,6 em 2008; enquanto entre os brancos, o número de mortos por homicídio, que era de 20,6 por 100 mil, caiu para 15,9. Em 2002, morriam proporcionalmente 46% mais negros que brancos. Esse percentual cresce de forma preocupante uma vez que salta de 67% para 103%. Constata-se que o grau de vitimização da população negra é alarmante: 103,4% maiores as chances de morrer uma pessoa negra, se comparada a uma branca; sendo 127,6% a probabilidade de morte de um jovem negro [de 15 a 25 anos] à de um branco da mesma faixa etária.

Ao publicar os dados, o governo federal de certa forma também já admite a sua cumplicidade com a matança. Um estudo conjunto entre a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, a UNICEF e o Observatório de Favelas revelam que 33,5 mil jovens serão executados no Brasil entre 2006 a 2012. Os estudos apontam que os jovens negros têm risco quase três vezes maior de serem executados em comparação aos brancos. Se distribuída a chacina no tempo, os números equivalem a 400 mortes por mês. É como se todo mês dois aviões Air Bus, lotados de jovens de até 18 anos, caíssem em algum lugar do Brasil, sem nenhum sobrevivente.

Embora a polícia em si não seja a única força letal contra a juventude negra, ela é certamente uma das mais incisivas. Apesar de ser visto como exagero pelos setores conservadores da sociedade, a política programada de eliminação de negros pelas forcas policiais já é admitido por parte imprensa nacional, a exemplo do jornal Correio Braziliense, que após cruzar dados de mortalidade por força policial do Ministério da Saúde e das ocorrências registradas nas secretarias de Segurança Pública do Rio de Janeiro e São Paulo, revelou que a uma pessoa é morta no Brasil pela polícia a cada cinco horas e que 141 assassinatos são realizados por agentes do Estado a cada mês. Ainda segundo o estudo, Rio de Janeiro e São Paulo concentram 80% dos assassinatos cometidos por policiais no Brasil.

Segundo a Human Rights Watch, entre 2005 e 2009 as forças policiais de São Paulo e Rio de Janeiro juntas assassinaram 11.000 pessoas sob a justificativa legal de ‘resistência seguida de morte’ ou ‘autos de resistência’. Nos últimos cinco anos, a polícia paulista assassinou mais pessoas (2176) do que toda a polícia sul-africana (1623). Embora os números do terror policial sejam inconsistentes e não confiáveis, o assassinato de jovens negros pela polícia já faz parte do senso-comum. Poupemos o leitor com a ladainha de sempre, afinal os últimos desdobramentos dos programas de ‘pacificação’ urbana, as imagens (não reveladas) de corpos negros lançados aos porcos, a política do ‘estrebucha até morrer’, ou ainda os desaparecimentos cada vez mais comuns de pessoas ‘com passagem pela polícia’ falam por si só.

Progresso racial? Dois passos atrás, um passo adiante

“Você não pode enfiar uma faca de nove polegadas nas costas de uma pessoa, puxar seis polegadas para fora, e chamar isso de progresso!”. A frase de Malcon X, expressa nosso ceticismo quanto à ideia de progresso racial vendido à exaustão na propaganda política do governo federal e ecoado em alguns setores do movimento negro. O acesso da população negra a direitos básicos de cidadania é mais uma conquista da luta organizada do que uma concessão do Estado. Dado o lugar histórico de não cidadãos ou cidadãos de terceira categoria que os negros ocupam no nosso ‘regime racializado de cidadania’ [7], ainda estamos há kilometros dos primeiros passos consistentes rumo à correção das injustiças raciais. A cidadania incompleta reflete a abolição inconclusa, uma vez que os direitos básicos de cidadania do pós-abolição não são reparação nem podem mudar, como um passe de mágica, a estrutura perversa da sociedade brasileira.

O racismo cotidiano a que estão submetidos negros e negras poderia ser entendido aqui a partir da imagem de uma bola de aço amarrada no calcanhar de alguém que desesperadamente tenta fugir de um leão faminto. O país cresce e se consolida na esfera internacional, redistribui renda, diminui a taxa de analfabetismo, sobe posições em seu IDH, mas mantém sua população negra em padrões de vida semelhantes aos paises da África Subsaariana. O país vai bem, mas os negros vão mal.

Talvez o exemplo mais ilustrativo para o leitor entender nosso pessimismo quanto a um suposto progresso negro seja o processo que levou à aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, o qual sugestivamente chamamos de “Estatuto da Democracia Racial”. Apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS), o PL do Estatuto da Igualdade Racial tramitou no Congresso Nacional por sete anos até ser aprovado pelo presidente Lula em 2010. A proposta animou a esperança de o Estado brasileiro finalmente iniciar um processo de reparação aos descendentes da escravidão no Brasil. No entanto, nos difíceis anos de debate e enfrentamento aos que resistiam à sua aprovação, a proposta original sofreu alterações que esvaziaram o seu sentido reparatório. Ainda em 2009, alterações feitas na Câmara Federal rebaixaram o Estatuto para uma condição “autorizativa”, além de não garantir recursos para sua execução. Com isso, os gestores públicos já não seriam obrigados a colocá-lo em prática.

Ao sancionar o Estatuto da Igualdade Racial Lula inadvertidamente (ou ironicamente orientado por uma parcela do movimento negro seduzida pelo Planalto) deu novo combustível ao mito da democracia racial brasileira. Fruto de um acordo espúrio entre setores do governo e o DEM, representado pelo senador Demóstenes Torres, relator do projeto e presidente da CCJ no senado, com o Estatuto demos dois passos atrás e (se o leitor não quiser ser tão pessimista) e um passo adiante. Vazio de conteúdos, o documento selou um acordo de cavalheiros em que ganhou o governo – sem obrigação de implementá-lo – e ganhou a oposição, defendendo a ordem branca atual.

O acordo que possibilitou a aprovação do Estatuto simplesmente enterrou as reivindicações históricas e esvaziou a já fragmentada mobilização política do povo negro. O texto aprovado excluiu as cotas para negros nas universidades, nos partidos e nos serviços públicos; excluiu a garantia do direito a titulação das terras quilombolas; excluiu a defesa e o direito a liberdade de prática das religiões de matriz africanas e não fez referência a necessidade de atenção do Estado ao genocídio cometido pelas políticas que vitimam a juventude negra. Com a bobagem do “melhor um estatuto imperfeito do que um estatuto perfeito engavetado”, representantes de uma ala do movimento negro governista impôs a todos nós uma derrota ainda por ser digerida pela militância negra radical e ainda por ser estudada pelas ciências sociais interessadas em entender os processos de cooptação e subordinação política negra no Brasil da era Lula. Está aí, de mão beijada, um tópico de pesquisa que o leitor bem poderia abraçar.

À esquerda de Karl Marx?

Tomamos emprestado a Carole Boyce Davies[8] o título acima para uma última questão ainda pouco explorada sobre o movimento negro e a esquerda brasileira. Por que a esquerda brasileira continua refratária a incorporar a dimensão racial como estrutura fundante das desigualdades sociais no país? Também, ao passo em que reconhecemos o terror estatal do período militar e nos colocamos como partícipes na luta pela Comissão da Verdade, questionamos: por que as vítimas da ditadura militar – e não o estado de exceção permanente em que vivem os negros nas favelas brasileiras – tem sido o paradigma da luta pelos direitos humanos no Brasil? Hipóteses: a) Talvez porque, ao contrário das vítimas da ditadura militar, o assassinato de negras e negros não é suficientemente ‘político’ para uma luta coletiva contra a violência estatal e para a unificação de bandeiras contra a opressão. b) Porque a morte negra é tão banal que ela não pode ser vista como tragédia. Afinal, o que é a ditadura militar para quem a chibata é a regra e a lei nunca foi sinônimo de proteção? c) Porque a condição negra é vista, nos olhos da esquerda, como uma consequência/derivativa, ao invés de parte fundante, do capitalismo racial brasileiro.

As questões acima parecem díspares, mas não são. Elas apontam para uma dificuldade histórica da esquerda em entender a condição estrutural dos negros na sociedade brasileira. A dificuldade em relacionar a questão racial à interpretação dos antagonismos de classes parece ser uma “virtude” do campo progressista, afinal, temos razões para acreditar que as elites sempre perceberam e atuaram a partir da ideia de que a classe trabalhadora no Brasil se caracteriza pela matriz étnico-racial e que, para mantê-la dominada, seria necessária a construção de um mito que convencesse o ‘povo brasileiro’ da sua cordialidade. Não seria este mesmo discurso reatualizado na acusação de que movimento negro fragmenta a luta de classes no Brasil? Aqui está o calcanhar de Aquiles da ‘nossa esquerda’: ela é refém de um discurso homogeneizante produzido pela Casa Grande.

Para esvaziar a luta política pela emancipação radical numa sociedade estruturada a partir das desigualdades de raça, gênero e classe, foi preciso uma mentalidade que conformasse a população em uma nação imaginada como una, uma mentalidade que, apesar de explicitamente condenar determinado grupo ao subjugo, construísse em torno dessa realidade um aspecto positivo, negasse a especificidade da experiência negra, reforçasse a boa convivência, a fraternidade e a compaixão, enfim, um ambiente de democracia racial. Afinal, o que é o povo brasileiro senão esta deliciosa mistura? O que é a classe trabalhadora senão esta massa de indivíduos sem rosto, sem sexo, sem gênero e sem raça?

Ao negar a existência do conflito entre brancos e negros, as elites brasileiras negam também o antagonismo entre as classes. Inversamente, a resposta da esquerda à direita tem sido negar o antagonismo racial, como se o resgate da identidade negra não fosse um elemento revolucionário, na medida em que a negritude está relacionada a pobreza e à opressão. Na medida em que há um reconhecimento e um resgate dessa identidade racial, ela está carregada também de uma identidade de classe no tripé preto/a-pobre-trabalhador/a. Uma vez que as esquerdas brasileiras hesitam em assumir a questão racial – ou a assumem como uma consequência da dominação de classe – acaba ficando para nós, as vítimas do racismo, a tarefa de oferecer um projeto radical de transformação da sociedade que incorpore como suas matrizes as dimensões de raça, gênero e classe. Aí esta a tragédia do racismo brasileiro: ele é tão sofisticado e brutal que fica para as vitimas a responsabilidade não apenas de lutar contra suas manifestações, mas também de provar a sua existência. Se a esquerda é sofisticada, incisiva e radical em situar a opressão de classe, ela tem uma demência histórica em reconhecer como a categoria ‘raça’ se constituiu no fundamento da modernidade capitalista.

A condição negra – os últimos da fila depois de ninguém – pode(ria) ser o ‘lugar’ de onde gestar um projeto de sociedade que questione não apenas o modelo capitalista de organização social, mas também o modelo de resistência a ele porque tal modelo tem deixado de fora das suas prioridades as bandeiras de lutas da nossa gente. Refundar a esquerda brasileira implicaria, a partir da nossa lógica, colocar em perspectiva histórica e política o lugar do corpo negro como o ponto de partida para entender onde estamos e onde queremos chegar.

Estaria o movimento negro brasileiro à altura de tal desafio? A relação de setores do movimento negro com o Estado na era Lula/Dilma e o incômodo onguismo que cada vez mais substitui as iniciativas negras lançam dúvidas sobre isso. Chegou a hora do movimento negro – em sua multiplicidade – resgatar a utopia negra, uma utopia que resignifique a luta e incorpore as dimensões de raça, gênero, classe como convergentes.

Resgatar identidade racial negra é provocar, em conjunto, o resgate e a releitura de uma identidade de classe explosiva e revolucionária. Eis aí o temor das elites brasileiras assombrada com a experiência transgressora povo preto do Haiti. Aí repousa a justificativa para a violência programada contra negras e negros brasileiros. E repousa aí também a oportunidade de, ao refletir e fazer a autocrítica necessária às organizações e a nossa postura, fazer nascer uma nova forma de provocar a organização da classe trabalhadora no Brasil.

Que os detratores das ações afirmativas não nos ouçam, mas seria trágico se o movimento negro sucumbisse a uma agenda que tivesse como fim último a inclusão de negras e negros no modelo de sociedade que aí está. Isso implicaria aceitar o status subalterno negro que o capitalismo racial requer. Faz-se imperativo que enquanto lutamos pragmaticamente pelo direito à existência, pelos direitos de cidadania e pela afirmação de nossa identidade, não capitulemos de uma utopia revolucionária negra. A luta pela liberdade humana é incompatível com o modelo de sociedade em que vivemos.

_____________________________________________________

[1] Jaime Amparo Alves é jornalista e antropólogo

[2] Douglas Belchior é historiador e professor de historia. Ambos são membros da Uneafro-Brasil (www.uneafrobrasil.org)

[3] Amparo Alves, Jaime. Necropolitica racial: a produção especial da morte na cidade de São Paulo. Revista da ABPN, novembro, 2009.

[4] Instituto Ethos, O Perfil Social, Racial e de Gênero 2010.

[5] Ver ONU-HABITAT, Indicadores Urbanos. Disponível em: http://www.unhabitat.org/stats/Default.aspx

[6] Waiselfisz, Julio Jacob. Mapa da Violência 2011: os jovens do Brasil. Instituto Sangari, Brasilia.

[7] Vargas, Joao e Amparo Alves, Jaime. Geographies of Violence: an intersectional approach on police violence in Sao Paulo.

[8] Davies, Carol Boyce. Left of Karl Marx: The Political Life of Black Communist Claudia Jones. Duke University Press, Durham, 2008.

Fonte: negrobelchior

Ellen Oléria - Me Leva | Clipe (2014)

Novo videoclipe da ellen oléria, da música me leva, faixa número 9 do disco "ellen oléria". Assista:

Me Leva

Compositor: Ricardo Ribeiro / Paulo de Jorge

Diante do que digo pode ser perigo

Pode tudo ter a ver, se deixar levar

Vem no vento leve, bate soa dentro

No que vou falar, se deixar levar

Me leva, me leva

Corrente que corre fluente

Do amor, no amor

Estrada de tão bifurcadas

Que vão encontrando seus caminhos

Unidas acabam andando sozinhas em um

Encantos que se desencantam

Não contam paixão

Encontros que não desencontram

Encantam paixão

Se deixar levar, me leva

Se deixar levar, me leva

Se deixar levar, me leva, me leva

Diante do que digo pode ser perigo

Pode tudo ter a ver, se deixar levar

Vem no vento leve, bate soa dentro

No que vou falar, se deixar levar

Me leva, me leva

Corrente que corre fluente

Do amor, no amor

Estrada de tão bifurcada

Que vão encontrando seus caminhos

Unidas acabam andando sozinhas em um

Encantos que se desencantam

Não contam paixão

Encontros que não desencontram

Encantam paixão

Se deixar levar, me leva

Se deixar levar, me leva

Se deixar levar, me leva, me leva

Deixa eu te levar, deixa eu ti levar

Deixa eu ti levar, deixa eu ti levar

Me leva

_________________________________________

Lançamento oficial 21 de dezembro de 2014

Fonte: Oficial Ellen Oleria.

Assinar:

Comentários (Atom)